モナコリンKは紅麹に含まれています。どのような物質なのか簡単にまとめてみましょう。

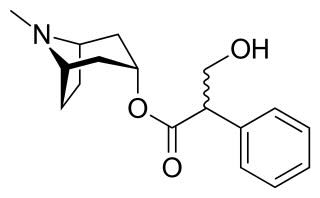

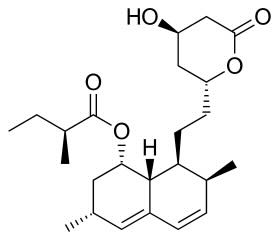

モナコリンK はロバスタチンとも呼ばれる、天然に存在する化合物で、ヒラタケ、紅麹、プーアル茶などの食品に低濃度で含まれています。 化学式は C24H36O5 、スタチン系の薬剤の一種で、血中コレステロールを低減し、心血管疾患のリスクを低減する作用があります。

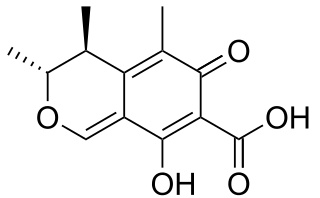

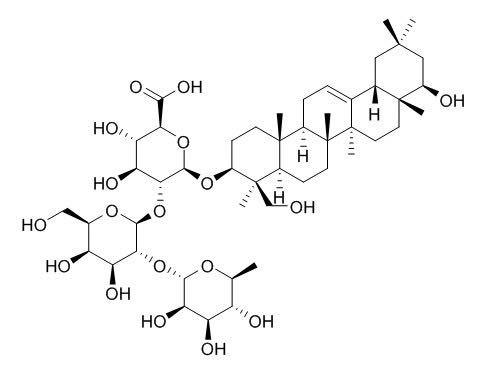

ロバスタチンの構造

ロバスタチンは1979年に特許を取得し、1987年に医薬品として承認され、世界保健機関(WHO)の必須医薬品リストに掲載されています。日本国内においては未承認です。

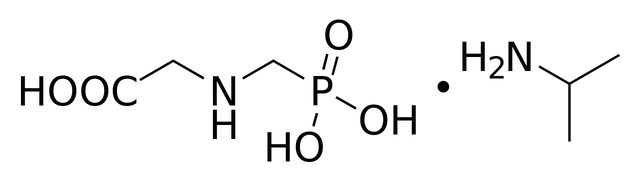

ロバスタチンは、HMG-CoAからメバロン酸への変換を触媒する酵素であるヒドロキシメチルグルタリル-コエンザイムA還元酵素(HMG-CoA還元酵素)の阻害剤として働きます。メバロン酸はコレステロールの生合成に必要な構成要素であり、ロバスタチンはHMG-CoA還元酵素に結合するHMG-CoAの可逆的競合阻害剤として作用することにより、その生成を阻害し肝臓のコレステロール産生能力を低下させます。

ロバスタチンの主な用途は、脂質異常症の治療と心血管疾患の予防です。医薬品による治療開始は、食事療法、運動療法、体重減少などの他の治療法でコレステロール値が改善を検討した後に選択する事が推奨されています。

一般的な副作用には、下痢、便秘、頭痛、筋肉痛、発疹、睡眠障害などがあります。重篤な副作用としては、肝臓障害、筋力低下、腎不全などがあります。妊娠中の使用は胎児への有害性の懸念が指摘されていて、また授乳中の使用は禁忌とされています。

ロバスタチン治療中にグレープフルーツジュースを飲むと副作用のリスクが高まる可能性があります。グレープフルーツジュースの濃縮液がロバスタチンの代謝速度を減少させ、血漿中濃度を上昇させる作用があると考えられています。