近年、次亜塩素酸が使われるようになってきました。どのような物質なのか簡単にまとめてみましょう。

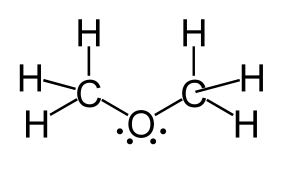

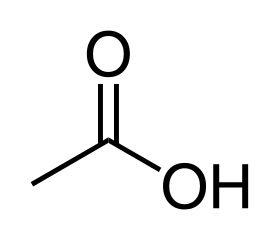

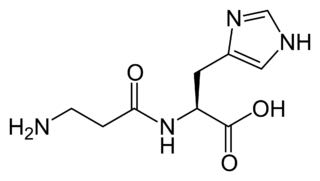

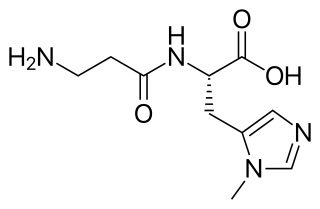

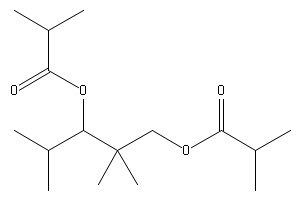

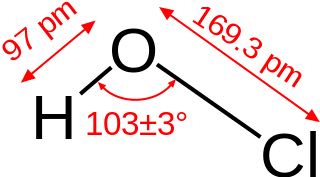

次亜塩素酸は塩素のオキソ酸の1つで、塩素の酸化数は+1です。組成式では HClO と表されますが、水素原子と塩素原子が酸素原子に結合した構造 H-O-Cl を持っています。きわめて弱い一塩基酸で、最高濃度は約25%、水溶液としてのみ存在します。

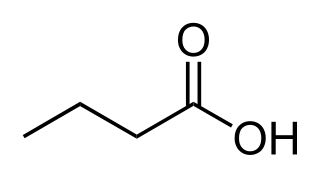

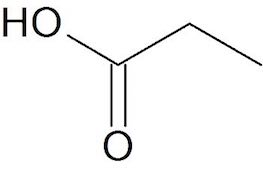

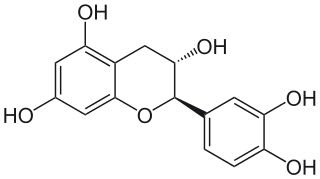

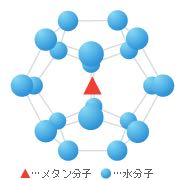

次亜塩素酸の構造

次亜塩素酸やその塩の水溶液は、カルキ臭と呼ばれるプールの消毒槽のようなにおいを持っています。次亜塩素酸は非常に不安定な物質で、水溶液中で徐々に分解します。次亜塩素酸および次亜塩素酸の塩類は酸化剤、漂白剤、外用殺菌剤、消毒剤として利用されます。 家庭用としてはカルシウム塩やナトリウム塩の形で使われることが一般的でした。カルシウム塩はさらし粉として知られ、ナトリウム塩は市販の漂白剤やカビ取り剤に使用されています。

次亜塩素酸はその塩とは異なり単離することができないため、水溶液である次亜塩素酸水の形で使用されます。次亜塩素酸水は、塩酸または塩化ナトリウム水溶液を電気分解することにより得られ、強酸性次亜塩素酸水、弱酸性次亜塩素酸水、および微酸性次亜塩素酸水があります。次亜塩素酸水はその製造方法から一般的に電解水と呼ばれていますが、食品添加物の指定を受けた際に、次亜塩素酸水として命名された経緯があります。そのため、食品添加物として扱う際には次亜塩素酸水の名称になります。

次亜塩素酸水の有効成分は水溶液中の次亜塩素酸及び次亜塩素酸イオンです。消毒対象によって異なりますが、「次亜塩素酸」は次亜塩素酸イオンに比べて殺菌力が数倍~数十倍と高い傾向にあリます。水溶液のpHによって二者の存在比が変化し、それに伴って消毒効果も変化します。

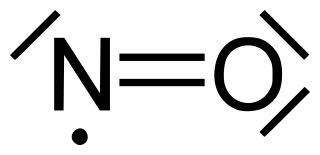

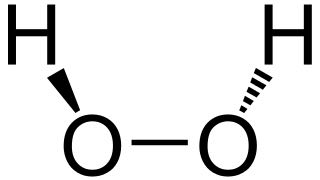

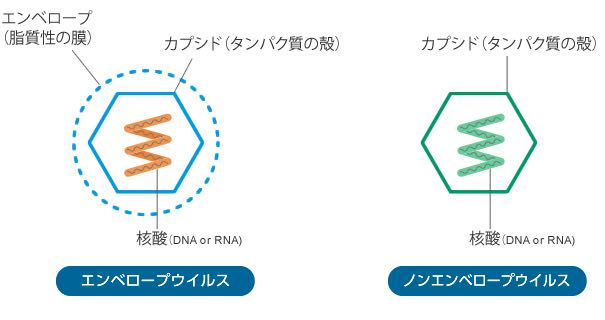

次亜塩素酸水には、殺菌基盤となる次亜塩素酸の他、過酸化水素(H2O2)やヒドロキシラジカル(•OH)が存在します。次亜塩素酸水の広範な殺菌力の作用機序は、これらが細胞膜やタンパク質、核酸に多面的に作用して酸化的に損傷を与えることであると考えられています。有効塩素濃度が規定未満の場合、殺菌効果が不十分となるため、使用前には必ず有効塩素濃度を確認することが重要です。また、タンパク質や油分など有機物が混在する場合、次亜塩素酸が消費され、目的の殺菌効果が得られないため、あらかじめ十分に有機物汚れを落とす必要があります。